Kleiner Wegweiser durch den Microsoft-Lizenzdschungel

Wer meint, mit Bezug einer Cloud-Version oder einer VDI-Lösung Lizenzfragen bezüglich MS Office los zu sein, irrt gründlich. Denn der Anbieter kassiert auch bei Lösungen von draußen meist beim Endkunden zusätzlich ab.

Den kompletten Microsoft-Desktop samt aller Applikationen als Service aus der Cloud zu beziehen, könnte der Traum vieler Endgeräte-Manager sein. Denn das entlastet die geplagten Administratoren günstigenfalls von vielen ermüdenden Aufgaben, denen sie sich andernfalls gegenüberstehen – Patching zum Beispiel. Doch von einem befreit eine solche Lösung die IT-Verantwortlichen definitiv nicht: vom kniffligen Thema Microsoft-Lizenzmanagement.

Dem Unternehmen aus Redmond ist anscheinend vollkommen unvorstellbar, dass irgendjemand seine Produkte gegen Gebühr übers Netz ausleihen könnte, ohne dass Microsoft an irgendeiner Stelle neben der Gebühr, die Microsoft dem Provider berechnet, noch einmal am Endkunden verdient.

Wie also sieht es im Detail aus, wenn Office und Nebenprogramme sowie gegebenenfalls auch das Betriebssystem nicht auf dem eigenen Endgerät beim Kunden laufen, sondern in der Cloud? Microsoft sah sich trotz mehrfacher Anfragen außerstande, einen Experten zu stellen, mit dem sich die Autorin über die Lizenzdetails hätte unterhalten können – bleibt zu hoffen, dass wenigstens Kunden anders behandelt werden.

Die Informationen zu diesem Text stammen daher aus diversen Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern und aus den entsprechenden Microsoft-Papieren im Internet, die zu durchschauen nicht gerade einfach ist – anscheinend noch nicht einmal für die Microsoft-Mitarbeiter selbst. Ein Mitarbeiter eines Providers, der namentlich nicht genannt werden möchte, drückte es so aus: “Ruft man bei Microsoft wegen einer Lizenzfrage an und hat hintereinander zwei Zuständige am Telefon, kann es sein, dass jeder eine andere Auskunft gibt.”

Nun also nach bestem Wissen und Gewissen, wie die Autorin die Lizenzierung beim Bezug einer DaaS-Lösung nach Lektüre des dafür im Web bei Microsoft verfügbaren Materials verstanden hat – aus Sicht von Providern und aus Sicht des Endkundenunternehmens.

DaaS: Provider sorgt für die nötigen Lizenzen

Provider benötigen eine sogenannte SPLA (Service Provider License Agreement)-Lizenz, wenn sie Kunden komplette Desktops als Service liefern wollen. Alternativ können sie Kunden-Dekstops auch in virtueller “eigener Hardware”, also in Containern, speichern und betreiben. Dann trägt der Kunde die komplette Last des Lizenzmanagements. Microsoft spricht hier von “Dedicated Outsourcing”.

Soll die SPLA-Variante angeboten werden, benötigt der Provider ein Windows-Serverbetriebssystem und zusätzlich userbezogene Lizenzen für die Windows Server Remote Desktop Services (RDS), weil er natives Windows 7 nicht für diesen Zweck nutzen darf. Für den Kunden sieht ein so bereitgestelltes System aus wie die übliche Windows-Desktoplösung, obwohl es auf einem Windows-Serverbetriebssystem läuft. Der Provider darf mehrere Kunden auf einen Server in seinem Rechenzentrum legen. Lizenziert wird das Server-Betriebssystem pro Prozessor.

Pro Anwender, der auf die Lösung zugreift, ist eine RDS-Subscriber Access License (SAL) nötig, sobald auf dessen Bildschirm eine grafische Benutzerschnittstelle geliefert wird. RDS-SALs sind selbst dann erforderlich, wenn nicht RDS, sondern eine andere Technologie den Desktop beim Anwender darstellt. Laufen weitere Microsoft-Desktop-Applikationen auf dem Desktop, braucht der Provider auch für sie SALs für jeden Endanwender. Es gibt keine aufs Endgerät bezogenen SALs. In der Regel übernimmt der Provider die SAL-Kosten, die sich, so ein Insider, eher im einstelligen Euro-Bereich pro User bewegen.

Will der Provider zusätzliche Management-Services anbieten, können diese auf separaten gemeinsam genutzten Servern laufen. Wird die Software auf einem Server installiert, der gleichzeitig DaaS auf virtueller privater Hardware von Kunden unterstützt, dann darf eine Softwareinstanz der Managementsoftware nur für jeweils einen Kunden verwendet werden. Der Kunde muss sich hier um weitere Microsoft-Lizenzen nicht kümmern, bekommt aber auch nur ein “virtuelles” Windows 7.

“Dedicated Outsourcing”: Kunde im Lizenzstress

Nun zum zweiten Fall, wo die Software in einem Container läuft. Hier trägt, wie gesagt, der Kunde die Verantwortung fürs Lizenzmanagement, was sich angesichts der Komplexität der verschachtelten Bestimmungen durchaus als fehleranfällige Sisyphusaufgabe entpuppen kann. Grundsätzlich läuft der Lizenzbezug über die normale Volumenlizenzierung, es sei denn, das Betriebssystem war beim Gerätekauf vorinstalliert. Dann sind andere Bedingungen abhängig von der OEM-Vereinbarung gültig. Dieser Fall wird hier aber nicht weiter diskutiert.

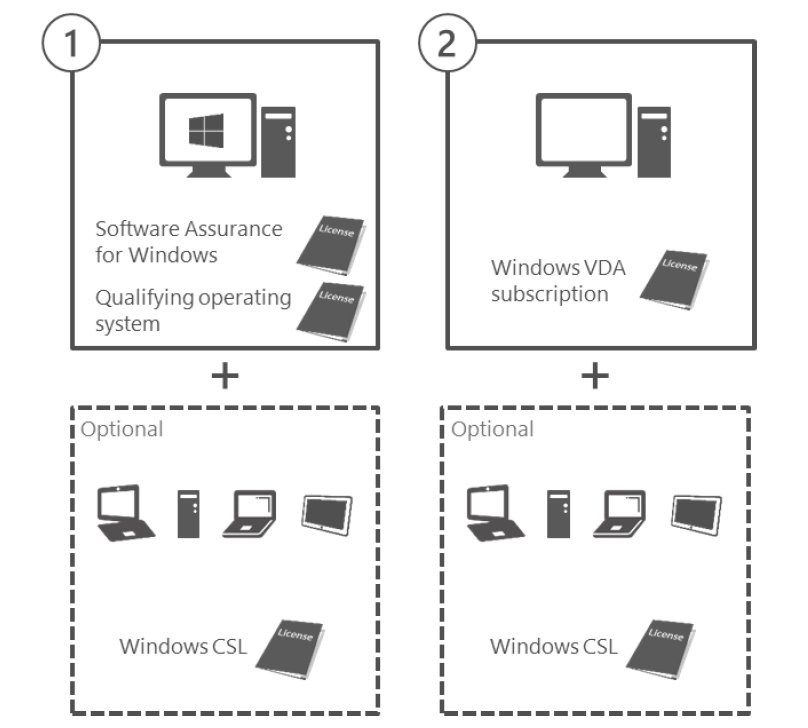

Ob und welche Lizenzen Anwender benötigen, hängt von der genauen Konstellation beim jeweiligen Kunden ab. Bis zu drei Lizenztypen können für die verschiedenen Varianten virtualisierter Desktop-Nutzung nötig sein. Vor allem kommt es darauf an, welche Betriebssystem-Software auf dem Endgerät läuft. Ist es ein Desktop-Betriebssystem, etwa Windows XP oder Windows 2007, brauchen Kunden neben einer Betriebssystem-Lizenz die sogenannte Software Assurance, einer Art Wartungsvertrag.

Hat das Endgerät kein Windows-Betriebssystem, brauchen Kunden Virtual Desktop Access Licenses (VDAs), mit denen sie Windows-Desktop-Betriebssysteme aus virtualisierten Umgebungen auf einem Client nutzen dürfen. Läuft die Betriebssystemumgebung auf einem virtualisierten physischen Server, können mit einer VDA-Lizenz bis zu vier Windows-Instanzen adressiert werden, läuft sie auf einem physischen Server ohne Virtualisierung, nur eine. Mit einer Companion Subscription Licenses (CSL) lässt sich in diesem Fall die VDA-Lizenz auf bis zu vier Endgeräte erweitern, von denen einige wahrscheinlich mobil sein werden.

Das alles ist unnötig, wenn ein Kundenunternehmen vom Provider ausschließlich virtuelle Office-Applikationen bezieht wie beispielsweise bei Office 365. Hier läuft auf jedem Clientrechner ein vom Anwender frei gewähltes Betriebssystem, häufig wahrscheinlich eines von Microsoft. Office kommt zwar aus der Cloud, wird aber lokal (im Browser) auf dem Anwenderrechner ausgeführt, die Daten speichert die Cloud.

Fazit

Dass Windows 2007 nicht beim Provider virtualisiert werden darf, ist definitiv ein Hemmschuh für die Ausbreitung dieser aus Anwender- und Providersicht sehr sinnvollen Lösung respektive eine gewaltige Geschäftsförderung für Microsofts eigenes Angebot. Der Lizenzwirrwarr tut ein Übriges, um sicher vielen potentiellen Anwendern und Anbietern die Lust am Desktop aus der Cloud zu verderben – von Problemen mit Verzögerungen durch den Datentransport übers Internet, für den microsoft respektive auch andere WaaS/SaaS-Provider ja nicht verantwortlich sind, einmal abgesehen. Es bleibt zu hoffen, dass Microsoft sich irgendwann besinnt und lieber neue sinnvolle Produkte entwickelt, statt sich mit obstruktiver Lizenzpolitik gegen den Zug der Zeit zu wehren.

Lesen Sie auch die anderen Artikel aus unserer Serie über Desktop und Workspace as a Service, dort finden Sie auch Martkübersichten und Vergleiche von Leistungsmehrmalen aller derzeit in Deutschland verfügbaren DaaS- und WaaS-Angebote: